Галерея Вильгельма Михайловского: Фотография — естественное продолжение меня самого

Вильгельм Михайловский родился в 1942 году. Фотограф, свободный художник. Живет в Риге (Латвия). С 1976 года работал в журналах MAKSLA и LITERATURA UN MAKSLA. Соиздатель и арт-редактор еженедельной газеты BALTIJSKAJA GAZETA на протяжении всего времени ее существования (1991–1995). В 1979 году Международная федерация фотоискусства присвоила ему, первому автору из СССР, звание EXCELLENCE EFIAP.

1. Серия Humanus. Вдохновение. 1978

— Вильгельм, я помню свое ощущение от Ваших работ если не с детства, то с ранней молодости: это было прежде всего высокое искусство, в котором не присутствовали ни государство, ни окружающая социальная среда. Многие мои ровесники именно через Ваши снимки постигали фотографию. А какие были Ваши первые шаги в профессии?

— Ну, это были даже не шаги, а ощущения. По ощущению я изначально был свободным человеком, и свобода духа доставалась мне легко и естественно — не приходилось преодолевать никаких внутренних препятствий. Очевидно, это от рода, от бабушки моей, потому что как-то очень рано я стал соображать и ориентироваться, и многие вещи, которые человек постигает в течение всей своей жизни, открылись с самого начала как данность. Это я сейчас могу так говорить, анализируя, возвращаясь в детство, потому что ничего я не привнес ни в фотографии, ни в отношении к жизни в свое основание. Это все было заложено.

— Или воспитано?

— Воспитано или заложено — в любом случае все от Бога: и в творчестве, и в жизни. Не по отношению к себе говорю, а по отношению вообще к любому человеку. Мне просто удалось сэкономить свою энергию и, используя это основание, идти, прыгать, ползти, лететь дальше.

— Как Вы начали снимать? Вы технарь, да? Обычный ИТР…

— Да, ИТР, и даже работал инженерно-техническим работником. Но это не важно. Важно вот что: я запомнил историю, которую в детстве рассказывала наша домработница: она как-то пошла на рынок, и ей цыганки нагадали, что она живет и общается с мальчиком, у которого большое будущее. Таких баек, конечно, миллион, но у меня осталось ощущение не что я какой-то особенный, Богом избранный, а что потенциально могу что-то сделать. Это и было главным стержнем. А дальше был какой-то крах: я вдруг понял, что все, я погибший человек, потому что люблю, понимаю, чувствую, но профессионально не могу выразить то, что меня волнует. Я и музыкой занимался, и стихи писал, и рисовал — все было не то. И вот — я технарь, мне уже под тридцатник, у меня ничего нет за душой, только какие-то внутренние порывы. В общем, было ощущение, что жизнь моя закончилась…

— А потом?

— А потом родился сын, и потребовалось его сфотографировать, и появилась традиционная «мыльница».

— Какая «мыльница»? Тогда «мыльниц» еще не было.

— Ну, «Смена». Когда сыну исполнился год, я сфотографировал семью — сын на руках у мамы, потом мы все вместе — я, мой отец и мой сын, а потом, следующий кадр, — сын на руках у моего отца. И эта фотография — я ее назвал «Каким ты будешь, человек?» — стала моей программной работой. С этого момента ничего не изменилось во мне как в фотографе.

— Значит, с момента, как Вы взяли камеру, до момента, как появился этот снимок, прошло несколько месяцев или год жизни сына?

— Да!

— Вы нигде не учились?

— У меня техническое образование, художественного официального нет. Но у меня несколько академий, в которых учусь в течение десятилетий до сих пор: имени Герца Франка, имени Ояра Вациетиса (народный поэт Латвии), имени Леночки Антимоновой (художник-график), имени Вии Артмане. Это мои очень близкие, духовно родные люди, с которыми у меня взаимная любовь до гробовой доски. И меня меньше всего волнует вопрос: «Чему научусь я»? «Могу ли я научить их видеть, что мир прекрасен во всех своих проявлениях»? — вот в чем вопрос. Для меня.

— А где печатали, проявляли?

— Печатал? Мы с женой в течение первого нашего года жили в неотапливаемой комнате. Ночью ложились спать, а утром проявитель покрывался льдом. Так делались первые мои фотографии. Первый увеличитель самый дешевый такой был — УП-2. Я до сих пор на нем печатаю, других мне не требуется. Температуру проявителя мерил пальцем, не было термометра. А потом смотришь: пленка черная — так и учишься. Глянцевал снимки на дверце шкафа, все прилипало, отдирал, потом выскабливал…

— Эта фотография деда с сыном — единственный кадр?

— Единственный.

— То есть когда снимал — не увидел? Потому что иначе бы повторил.

— Нет! Фотограф видит больше, чем нам дано природой.

— Ну, если бы увидел, что классно снял, то сделал бы несколько дублей? Почему-то снял, но почему-то не заметил? Внутренне не почувствовал?

— Внутренний биологический компьютер отрабатывает такие программы, которые современная технология и наука не позволяют сделать. Я поражаюсь: откуда это? И ученые этому поражаются, потому что все равно не могут смоделировать этот компьютер, который называется мозгом. Мы сами не предполагаем, какими возможностями мы владеем. Потому что в это созидательное мгновение ты проживаешь всю жизнь.

— Да. Но согласитесь, что очень часто бывает так, что снимаешь и чувствуешь: ого, кажется, нашел! И ты повторяешь это. У тебя на пленке, ну, допустим, шесть-десять кадров приблизительно одного и того же, и ты из них выбираешь. А иногда бывает, что у тебя один кадр, и ты видишь, что он классный, а вокруг полная ерунда. И почему ты его не заметил, не попытался повторить?!

— А у меня чисто технически могут быть провалы, например, в экспозиции, в резкости. Я вынужден дублировать, чтобы подстраховывать свою технологическую невежественность. Но уж если состоялось, я сразу чувствую. Произошла какая-то вспышка, которая и закрепила во мне этот образ, это состояние. Часто ты ошибаешься… Но те самые высокие результаты, которые я оцениваю сам, и впоследствии другие, были безошибочными. То есть у меня не было такого, чтобы я отложил надолго, а потом достал негатив и — ЭВРИКА! Все происходит сразу, мгновенно, как вспышка космическая.

— Вы жили и живете в очень фотографическом городе. Для Советского Союза Рига, Вильнюс — базовые города в художественной фотографии. Рижская фотографическая жизнь как-то влияла на Вас?

— Ну конечно! Я был членом Рижского фотоклуба, пришел с фотографией «Каким ты будешь, человек?», впервые напечатав карточку размером 18×24. Меня приняли. А осенью, когда летний активный сезон закончился для фотолюбителей, состоялась анонимная выставка: в фотоклубе была такая традиция, когда карточки вывешивали под номерами, потом в течение вечера их обсуждали, спорили, высказывали свое мнение, чтобы легче было критиковать, — не каждый ведь мог сказать приятелю, что его снимок плохой. Потом, в заключение, собирали голоса. Каждый писал на листочке номер фотографий, голоса отдавал. И оказалось, что моя — самая лучшая. А через какое-то время пришел Гунар Бинде. Он готовил телевизионную передачу о фотографии и отобрал пять-семь фотографий разных, как он думал, авторов, но получилось, что из выбранного им четыре кадра мои. Случилось это не сразу, примерно через год, как я пришел в фотоклуб.

— Значит, Бинде стал крестным отцом?

— Фактически да, но идеологически нет. Мы самые ярые противники в фотографии. Когда мы встречаемся сейчас, искры летят: несовпадения у нас по многим параметрам. У нас очень уважительное отношение друг к другу, но взгляды — совершенно разные.

— Рижский фотоклуб дал что-то?

— В начальный период, год-полтора, когда нужно было почувствовать себя. Потом стало скучно, тошно, потому что все разговоры были про то, какую полосочку, какую бумагу, какой проявитель, какой аппарат, какую линзочку взять. Меня это не интересовало. Меня интересовала возможность развития мысли через фотографию.

— И из-за этого, что интересовало «развитие мысли через фотографию», Вы ушли в сложную технологичную фотографию?

— Да. Потому что в тот момент, я может быть, не чувствовал реальность, глубину ее, моя реальная жизнь была очень скудная. Я работал, а ночи использовал для того, чтобы печатать, придумывать. Семья у меня развивалась очень стремительно. Сын, потом дочь, опять сын, еще сын. У меня четверо любимых детей. И рождение каждого из ребят ознаменовывало для меня ту или иную эпоху. Рождение дочки определило создание монтажной фотографии.

— Почему?

— А вот не знаю! Просто совпало. Мы летом несколько лет жили с маленькими детьми на взморье, в устье Лиелупы, я снимал с весны до осени. Это самое живописное место в Юрмале: море, река, лес, дети, природа, чистота, небо, которое там воспринимается не как часть космоса — небо там и есть сам космос. И, наверное, из-за этого космоса и происходят удивительные движения мысли, которые потом и воплотились в моих монтажных работах…

— А вот, например, фотография с толпой. Как она родилась? В голове рождался замысел, или во время печати вдруг что-то происходило?

— Она называется «ПЕРЕХОД». Эту работу я «вынашивал» больше года, почувствовав внутренне движение людской аморфной массы.

— Это какой год?

— Семьдесят пятый. В семьдесят четвертом я уже изнутри чувствовал пространство этой фотографии, но оно не находило визуального воплощения. Я снимал, и мне надо было как-то передать движение. Я снимал, специально идя в гущу людей, на стадионы, вокзалы.

— Снимали движение толпы?

— Пытался, да. Но это было не то. А потом осенью оказался в Ленинграде. И вот на Невском, там такие переходы подземные есть, без ступенек, такие плавные…

— Как скат.

— Да! И я почувствовал: вот то, что мне нужно. Осень, мрачно. Я попробовал что-то снимать, но не было экспрессии, динамики, движения не чувствовалось. Весной, на следующий год, я специально приехал за этим кадром. Я приехал, и мне как раз повезло, что движение света совпало с движением толпы. И я уехал счастливый, но понимал, что это только начало работы, потому что нужно было соединить социальный сюжет со Вселенной, вывести его из реальности. Создать, если угодно, фантасмагорию. Но это не сюрреализм, я бы сам назвал это гиперреализмом.

— Гиперреализм по Михайловскому!

— Ну, да…

— Уехал из Ленинграда счастливый — и что, дальше были месяцы, проведенные в лаборатории?

— Когда я воспламеняюсь, назовем это так, то время останавливается или продлевается. Я могу работать сутками, бесконечно. На кофе, без сна. Реальность выключается полностью. Потом, когда все сделано, я еще долго привыкаю, принимаю для себя найденный образ, насматриваюсь им, что ли…

— А их было много, вариантов вот этого снимка?

— Как правило, вариант один, могут быть лишь уточнения в пропорциях, в соотношениях, в тональности, ведь любая фотография, даже черно-белая, — это живопись, в буквальном смысле живопись.

— Как Вы снимаете портреты?

— Мой портрет только внешне не имеет отношения к монтажу, на самом деле это психологический монтаж… Можно один негатив взять и сделать серию портретов, десять портретов, в которых будут разные психологические состояния.

— В зависимости от того, как печатаешь?

— В зависимости от того, как я моделирую пространство, архитектонику лица, какие выявляю элементы: что-то могу спрятать, что-то могу вытянуть, акцентировать. Как правило, стараюсь сформировать пропорции уже во время съемки. Хотя это не студийная съемка, потому что все мои портреты созданы в среде обитания личности, в ее пространстве. Я стараюсь использовать естественный свет, который есть от Бога. Идет большая подготовительная работа. Смотрю, как свет ляжет, как его развернуть. Стараюсь найти какой-то нейтральный фон.

— Фон Вы тоже не приносите с собой? Там нет черного бархата повешенного?

— Нет, это может быть кирпичная стена, может быть какой-нибудь мелкий узор на обоях. Стараюсь как-то резкостью пространство отделить, чтобы фон размыть, вывести, и оставить человека один на один с собой.

— Ваши портреты сняты в основном камерой 6×6?

— Большая часть, потом я и «узкую» камеру использовать начал. И это тоже надо было технологически учитывать. Но я все-таки достаточно овладел тонким чувством света, чтобы понимать его и в процессе съемки, и в процессе печати, — там же тоже свет, об этом многие почему-то забывают…

— Вы всегда были вот таким художественным фотографом, с глубокими мыслями, с философией своей, и никто не воспринимал Вас как фотографа социального. И вдруг — как точный выстрел — Ваша работа «Приглашение на казнь» о последних месяцах жизни Валерия Долгова, жестокого и алчного убийцы. Как это вдруг Вы пошли совершенно в другую фотографию?

— Это не совершенно другая фотография. Социальное пространство — самое близкое пространство из реальностей, и я все время как исследователь, а иногда просто как летописец фиксировал жизнь вокруг, пытаясь использовать эти сюжеты и в своей монтажной работе.

А со временем, разрабатывая философию монтажной фотографии, я из опыта других фотографов понял, что все в творческом поиске конечно. Любая идеология какой-то локальной программы когда-то заканчивается в тебе. Ты достигаешь определенного уровня, определенной вершины восприятия и осознания этого пространства, а потом ты начинаешь повторять сам себя. И мне было страшно оказаться в такой ситуации. Занимаясь монтажами, я все время пытался смотреть, что рядом, а рядом были портрет и социальная фотография, и эти программы я параллельно разрабатывал.

— Но «Приглашение на казнь» началось с приглашения Вас фотографом в проект документалиста Герца Франка?

— Да, это была идея Герца — снять фильм о том, как проживает последние дни человек в камере смертника, что с ним и его душой происходит и что происходит в это время с нами — людьми вокруг него. Я в титрах фильма представлен «фотохудожником», но это звучит как какая-то насмешка, потому что представить себе фотохудожника в камере смертника не очень-то возможно…

В фильм, который называется «Высший суд» (1987) и идет больше часа, вошло лишь несколько фотографических кадров, но они занимают седьмую часть экранного времени. Когда кино исчерпывало себя в движении, когда невозможно было вообще что-то говорить, когда слова липли в глотке, фотография, магия ее, ее пространство начинали работать. Фотография вместила в себя невысказанное…

— Вы работали сначала как фотограф в кино, а потом уже появилась идея книги?

— Нет, я работал как художник. У меня с самого начала было условие: я оставляю за собой полную свободу, я не основываюсь на замысле режиссера, а снимаю так, как вижу, как воспринимаю…

— То есть Вы делали свой собственный проект внутри фильма Герца Франка?

— Внутри, да. И сделал я эту работу до выхода фильма. За полгода до сдачи картины у меня был готовый макет книги, которую Вы сейчас держите в руках… Все эти фотографии держал в руках и Валерий — я приносил их ему, в камеру смертника. Более того, эти фотографии дали направление и общей мысли фильма, я думаю. Мы в начале съемок вошли в клетку к зверю, видя в нем убийцу, а в конце мы видели просто грешника…

— Вы знали день, когда его расстреляли?

— Нет… Официально об этом сообщили через два месяца после того, как его уже не стало. Но я узнал раньше, буквально на второй день…

— Как?

— Так вот жизнь устроена. Историю Валерия Долгова знали в Риге все, она всех потрясла бессмысленной жестокостью совершенного преступления. Долгов — бывший студент и сын прокурорши — ограбил квартиру и убил двух находившихся там людей, мужчину и женщину, за что и был приговорен к высшей мере наказания. У моего знакомого сын находился на практике в МВД и готовил сопровождающие документы.

— Документы на расстрел?*

— Да. И еще мне позвонили и сказали: «А ты знаешь, увезли, в аэропорт, его самолетом отправляли». Скрыть было невозможно: специальная машина, форма, наручники…

— Так его не в Латвии расстреливали?

— Нет, исполнение приговора произвели в Ленинграде.

— Можно ли сказать, что Вы с ним расстались друзьями?

— Мы расстались родственниками… Потому что в этой миссии невозможно было быть со стороны, полковником или охранником, или еще кем-то, то есть исполнителем какой-то должности или даже фотографом. Нам необходимо было все проживать вместе с ним… Жизнь в камере смертника потрясла и перевернула мое отношение ко всему: жить стало проще, понятней, но тяжелей.

— Понятней, но тяжелей?

— Понятней и тяжелей. Я теперь знаю многое из того, что не знают те, кто не пережили это: допустим, осознание бренности мира, и…

— И что ты ничего не можешь сделать?

— Ничего не можешь сделать, но ты можешь понять очень многое.

— Назовите пять великих имен в фотографии — для Вас.

— Филипп Халсман, Джерри Уэлсман, Юсуф Карш. Три имени называю. И чувствую энергию их работ, она меня пронизывает. А у иного смотришь и видишь только пластмассу какую-то.

— Сейчас мы обсуждаем, хороша или плоха цифра. Разговор, в общем-то, бессмысленный, потому что это просто эволюционный скачок. При этом мы понимаем, что люди по своей сути остались такими же, что и три тысячи лет назад. Что бы Вы пожелали тем, кто делает первые профессиональные шаги и хочет жизнь прожить в фотографии?

— Чтобы они вспомнили о том, что владеют не только глазами, не только душой, но и совестью, потому что совесть — это организующее начало всего. Она побуждает нас к действию, она дает возможность осознать себя человеком, и все наши помыслы связаны с этим эфемерным и непонятным инструментом, который и есть наш самый строгий цензор…

2. Латвия. ЦКовскоая элита. 1985

Вильгельм Михайловский: Фотография — естественное продолжение меня самого

Вильгельм Михайловский родился в 1942 году. Фотограф, свободный художник. Живет в Риге (Латвия). С 1976 года работал в журналах MAKSLA и LITERATURA UN MAKSLA. Соиздатель и арт-редактор еженедельной газеты BALTIJSKAJA GAZETA на протяжении всего времени ее существования (1991–1995). В 1979 году Международная федерация фотоискусства присвоила ему, первому автору из СССР, звание EXCELLENCE EFIAP.

В 1987 году в соавторстве с режиссером Герцем Франком создал документальный фильм «Высший суд» о последних днях жизни убийцы, приговоренного к высшей мере наказания. В 1988 году получил «Золотой глаз» World Press Photo за работу «Приглашение на казнь». Издал 9 фотоальбомов. Организовал 54 персональные выставки в Латвии и за рубежом в 1976–2010 гг. Участвовал в 300 международных фотовыставках в 50 странах мира.

Его работы находятся в коллекциях Musee Francais de la Photographie: Мusee de L’Elysee, Lausanne и других европейских собраниях.

3. Эрнст Неизвестный, скульптор. Июнь, 1989

4. Из серии «Приглашение на казнь…» 1986–1987 гг.

*Последний раз смертная казнь в России и Латвии была применена в 1996 году.

5. Серия Humanus. Утро для моей девочки. 1975

6. Каким ты будешь, человек? 1969

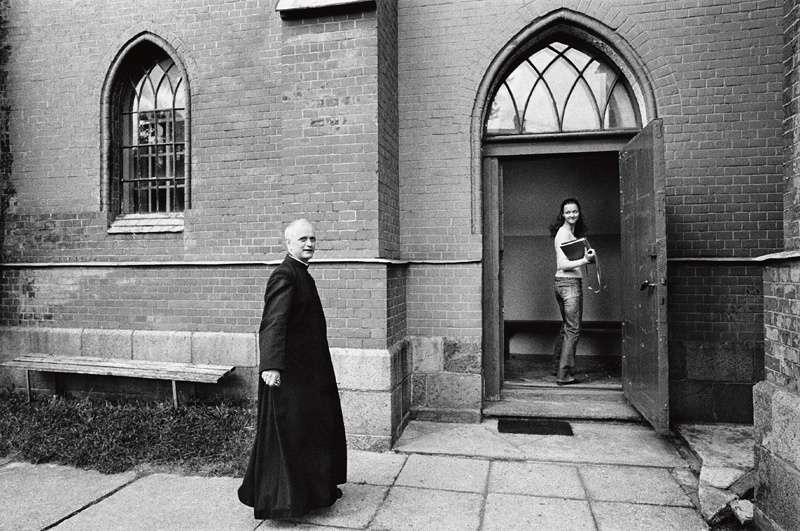

7. Перед причастием. 29 августа 2007 года.

8. Цыганская идиллия. 1986

9. Серия Humanus. Реконструкция VII. 1976

Текст: Виктория Ивлева

Фото: Вильгельм Михайловский

Отзывы и комментарии